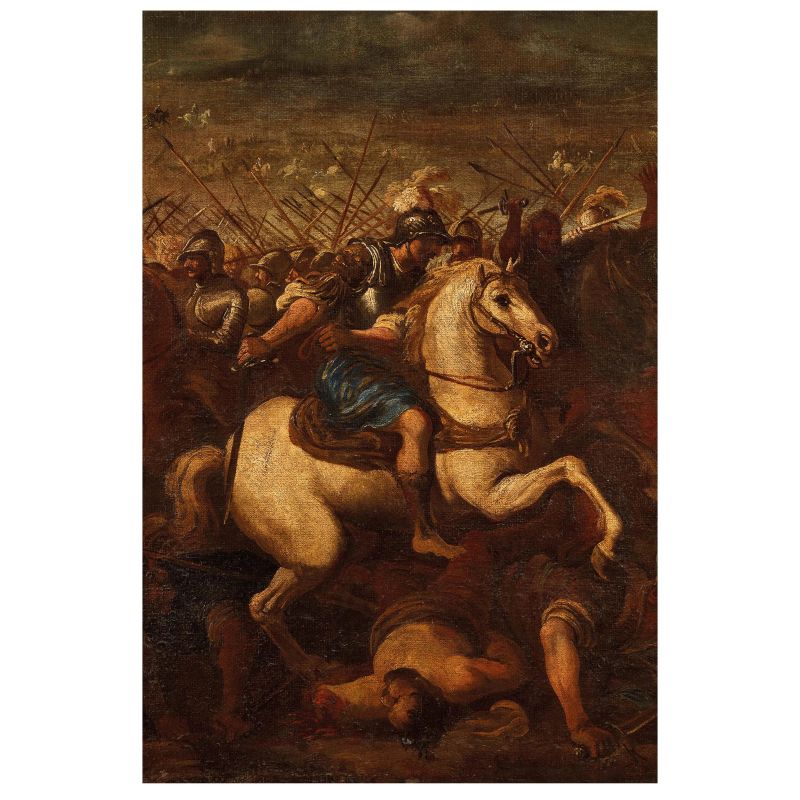

Salvator Rosa

(Napoli, 1615 - Roma, 1673)

BATTAGLIA DI COSTANTINO CONTRO MASSENZIO

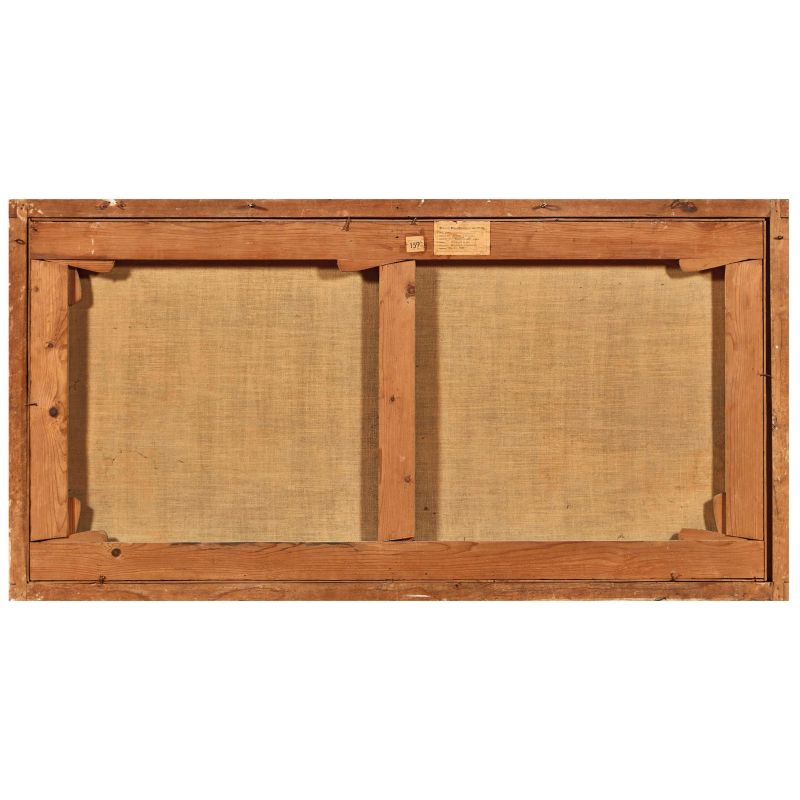

olio su tela, cm 97x200

al retro: etichetta della mostra "Pittura Napoletana, 1938"

THE BATTLE OF THE MILVIAN BRIDGE

oil on canvas, 97x200 cm

on the back: label with the exhibition "Pittura Napoletana, 1938"

Provenienza

Napoli, Collezione dei Duchi di Laurenzano;

Napoli, Collezione Conti Galanti.

Esposizioni

Mostra della Pittura Napoletana dei secoli XVII, XVIII, XIX, Napoli 1938.

Bibliografia

B. De Domenici, Vite de' pittori scultori ed architetti napoletani..., Napoli 1743, III, pp. 79, 220;

L. Ozzola, Vita e opere di Salvator Rosa pittore poeta incisore con poesie e documenti inediti, Strasburgo 1908, fig. 1; pp. 23-25;

L. A. Pettorelli, Salvator Rosa pittore, incisore, musicista e poeta, Torino 1924, p. 43, tav. I;

S. Ortolani, Il Seicento, in Mostra della Pittura Napoletana dei secoli XVII, XVIII, XIX, Napoli 1938, p. 96; riprodotto (tavola non numerata, senza indicazione di pagina);

L. Salerno, Salvator Rosa, Firenze 1963, pp. 151, 154;

C. Volpi, Salvator Rosa, pittore famoso, Roma 2014, p. 616, n.53.

Ininterrottamente documentato nelle raccolte di provenienza, l’importante dipinto qui offerto compare per la prima volta nell’inventario post mortem di Niccolò Gaetani d’Aragona, Duca di Laurenzano, stilato nel 1741 e dunque coevo al passo di De Dominici di cui si dirà. Il documento descrive infatti “Due Battaglie di palmi 3 e 7 con cornice negra a tre ordini indorati di Salvator Rosa comprati dal Signor Duca” (Volpi, 2014, p. 616, n. 53). La citazione si lega quindi direttamente a quanto scritto dal biografo napoletano a proposito della formazione del Rosa come battaglista nello studio di Aniello Falcone, di cui avrebbe imitato lo stile al punto d essere confuso con il maestro: “Alcune di queste battaglie dipinte da Salvatore nel gusto del maestro si veggono in case di vari signori. Due in misura di 7 e 4 per traverso erano tenute in sommo pregio da D. Niccolò Gaetani d’Aragona Duca di Laurenzano in una delle quali vedesi figurata la battaglia di Costantino contro Massenzio, nell’altra l’esercito infedele rotto dall’arme cristiana sotto Gierusalemme” (1743, p. 220). E ancora, nella “vita” di Aniello Falcone: “Il mondo e i professori medesimi abbagliansi talora credendo di Aniello alcune battaglie che sono opera di Salvatore, se ancora restano in dubbio le due bellissime battaglie di Costantino Magno che sono in casa del Duca di Laurenzano, se siano del Rosa o del Falcone” (1743, III, p. 79). Riprodotto nelle prime monografie sull’artista napoletano con immagini di difficile lettura e definitivamente celato alla vista dopo la storica mostra del 1938, unica occasione in cui comparve in pubblico, il dipinto è stato generalmente ignorato dalla letteratura successiva, che ritiene perduta la battaglia ricordata da De Dominici. Sarà comunque opportuno osservare che, pur costituendo un esempio straordinario di quella “battaglia senza eroi” (Saxl) di cui fu maestro Aniello Falcone, il nostro dipinto mostra una più matura consapevolezza della pittura “di storia” a partire dai grandi esempi di Raffaello e Giulio Romano – in qualche modo modelli obbligati per il soggetto stesso qui affrontato – tale da suggerire una compiuta esperienza dei modelli romani e un esercizio più sistematico nella figura, acquisito nel corso di uno dei suoi soggiorni romani fra il 1635 e il 1639, ma verosimilmente a ridosso della partenza per Firenze. In questo senso il nostro dipinto costituisce un ulteriore sviluppo rispetto a quanto visto nella Battaglia già in collezione Mostyn Owen, poi in collezione privata a Parigi che, con la data del 1637, costituiva un tempo uno dei termini più alti nel catalogo del pittore e resta anche adesso riferimento certo per la cronologia giovanile dell’artista napoletano.