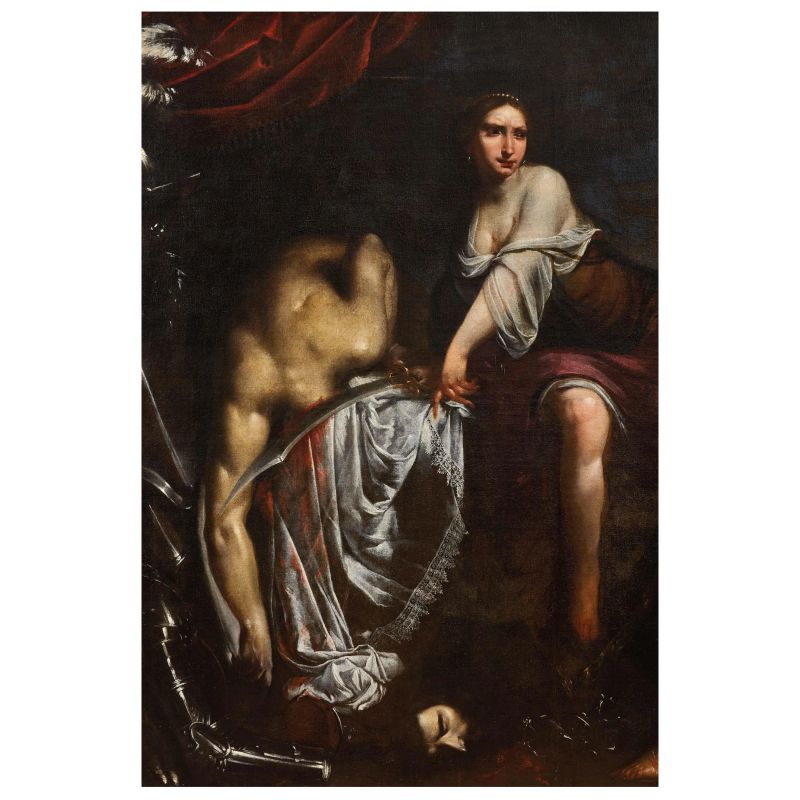

Francesco Furini

(Firenze, 1603 - 1646)

GIUDITTA E OLOFERNE

olio su tela, cm 150x166

JUDITH AND HOLOFERNES

oil on canvas, 150x166 cm

Bibliografia

S. Bellesi, in Studi sulla pittura e sulla scultura del ‘600 - ‘700 a Firenze, Firenze, 2013, pp. 68-70, fig. 46;

P. Carofano, in Tenerezza E Luce nella pittura italiana tra Quattrocento e Settecento, Pontedera 2013, p. 18;

I Miti e Il Territorio nella Sicilia dalle mille culture. L’Influenza di Caravaggio e dei Fiamminghi nella pittura meridionale, catalogo della mostra (Salemi, Castello Normanno-Svevo, 9 agosto - 25 ottobre 2015) a cura di F. Paliaga, Pontedera, 2015, Bandecchi & Vivaldi, pp. 88-89, n. 26.

Si riporta la scheda redatta da Francesca Baldassarri in occasione della mostra I Miti e Il Territorio nella Sicilia dalle mille culture. L’Influenza di Caravaggio e dei Fiamminghi nella pittura meridionale.

"Soggetto già noto e affrontato da Francesco Furini in due tele d’identica composizione ma con varianti rilevanti – una di proprietà dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e l’altra oggi alla Galleria Nazionale d’Arte antica di Palazzo Barberini a Roma (inv. 2010) -, l’episodio biblico di Giuditta e Oloferne trova un’altra traduzione figurativa in questo dipinto, giunto fin qui inedito, che s’aggiunge al suo catalogo autografo, imponendosi per l’alta tenuta stilistica e le differenze iconografiche e stilistiche rispetto alle sopracitate versioni conosciute. Tra le peculiarità più significative di questa redazione dal formato intermedio tra quello gigantesco (199,1x256,8 cm) dell’esemplare conservato nelle collezioni della Fondazione bancaria fiorentina e quello più piccolo della tela del museo romano (116x151 cm), si segnalano le proporzioni dell’armatura del generale assiro, che qui raggiunge in altezza quasi la cima del tendaggio di velluto rosso-bordeaux, nonché le fattezze del volto e l’espressione dell’eroina giudea che peraltro Furini ha diversificato sensibilmente in tutte e tre le tele dedicate a questa significativa trattazione del passo biblico narrato nel libro di Giuditta (13: 1-10). La giovane donna è mostrata al centro della tela in una posa discinta e provocante mentre indica all’ancella che sopraggiunge da destra la testa decapitata di Oloferne, rotolata ai piedi del letto. Il condottiero assiro è riverso sul letto sopra il lenzuolo bianco macchiato di sangue accanto alla sua lucida armatura, utilmente confrontabile con quella dipinta da Furini, anche questa come quinta all’estrema sinistra, nell’Allegoria celebrativa delle sorelle Maria e Francesca Salviati di collezione privata (1628).

L’importazione altamente teatrale dell’episodio è messa in rilievo, oltre che dai gesti e dalle pose dei tre personaggi, dai due tendaggi rimboccati di velluto rosso-bordeaux che fanno da sipario alla scena.

La tela mostra l’influsso determinante della pittura caravaggesca nella testa mozzata di Oloferne, omaggio a Ribera, e nella serva di profilo, esemplata sulle figure del maestro Bernardo Cavallino e dell’allievo Antonio de’ Bellis. Nelle pose drammatiche delle figure è inoltre esplicito il rimando alla scultura antica e a quella a lui coeva. Queste ascendenze stilistiche hanno suggerito, a ragione, alla critica più recente di datare le uniche due versioni autografe prima d’ora conosciute al principio degli anni Trenta, dopo che Furini aveva compiuto i suoi cruciali soggiorni di studio a Roma: il primo dal 1619 al 1622, quando frequentò la bottega di Bartolomeo Manfredi, il secondo tra la fine del 1623 e la primavera del 1624. Fu in seguito a tali permanenze che Furini sviluppò un linguaggio artistico originale e una capacità straordinaria nel disporre scenograficamente le sue figure sensuali: qualità riscontrabili anche in questa trattazione del tema biblico, che fu tanto amato dalla pittura caravaggesca quanto dalla pittura fiorentina del Seicento". Una collocazione cronologica all’inizio degli Trenta s’attaglia dunque perfettamente anche a questo esemplare di cui si sottolineano alcune parti particolarmente riuscite e conservate, come il volto di Giuditta, fiero di aver compiuto un gesto che le ha consentito di salvare la sua patria, e i raffinati pizzi dell’orlo, ricamati all’uncinetto, del lenzuolo bianco su cui è riverso il corpo di Oloferne, assenti nella versione del museo Barberini e molto più dettagliati e rifiniti di quelli dipinti nell’esemplare dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Lo stato di conservazione non ottimale della tela in esame, di gran lunga migliore di quello della redazione fiorentina, non consente di apprezzare più alcuni dettagli e anche lo sfondo azzurro, colore oggi ossidato, che avrebbe attenuato l’efferatezza della scena.

Dalla lettura delle fonti antiche si apprende che Furini aveva dipinto almeno tre versioni con questa trattazione del soggetto. Passaggi di proprietà documentabili con una certa precisione consentono di identificare la prova eseguita per il mercante e banchiere Agnolo Galli (1604-1657), affezionato committente dell’artista che giunse a possedere ben nove suoi dipinti, con la tela oggi presso l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. L’esemplare eseguito per il marchese Giulio Vitelli, proprietario di una straordinaria raccolta artistica nel suo palazzo di via de’ Renai e altro grande protettore di Furini, ha grandi possibilità di coincidere con la tela della galleria Barbierini di Roma. Manca dunque all’appello solo la versione che si trovava a fine Settecento nel palazzo fiorentino dell’odierna via Bufalini (n. 7), allora di proprietà del senatore Braccio Compagni, incisa nella tavola XI da Benedetto Eredi nel 1782 nella Raccolta di ventiquattro stampe rappresentanti quadri copiati da alcune gallerie e palazzi di Firenze edita a Firenze in collaborazione con Giovanni Battista Cecchi tra il 1779 e il 1787.

Considerate le analogie tra il dipinto in esame e quello inciso da Eredi (se ne veda un esemplare al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, n. 18250, sottoscritto Francesco Furini dip. – P. Allegranti del. – B. Eredi sc. 1782/11/Giuditta/esiste nel palazzo del Sig.r Cav.r Braccio Compagni in Firenze), una loro coincidenza è altamente probabile."

Opere dichiarate di interesse culturale particolarmente importante dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004 con decreto del 27 maggio 2025.

The Italian Soprintendenza considers this paintings to be a work of national importance and requires it to remain in Italy; it cannot therefore be exported from Italy.