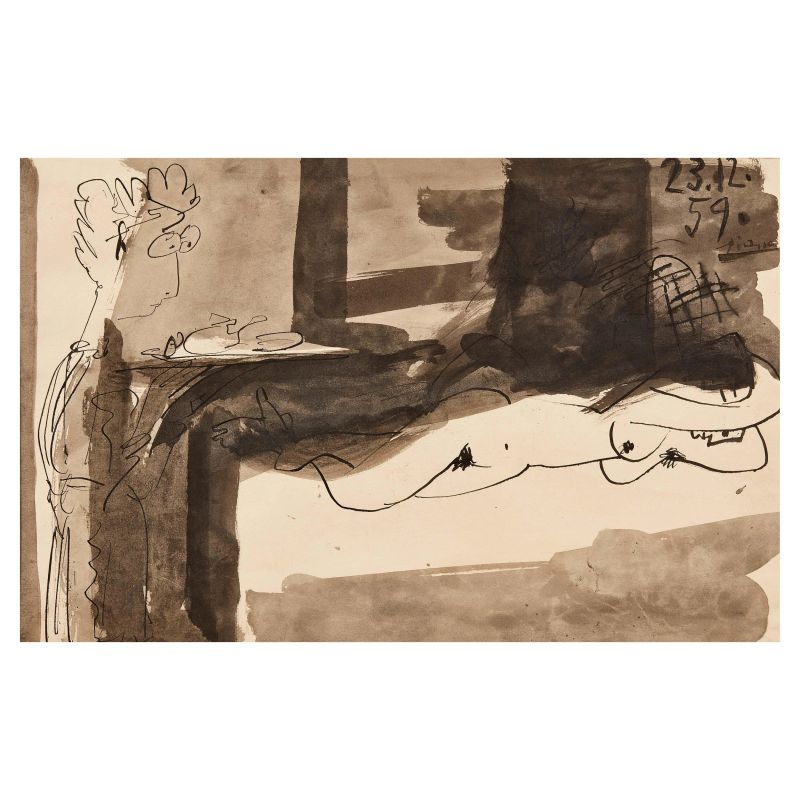

PABLO PICASSO

(Malaga 1881 - Mougins 1973)

Le Petit Déjeuner

23.12.59

china e acquerello su carta

cm 32,3x49,3

firmato e datato in alto a destra

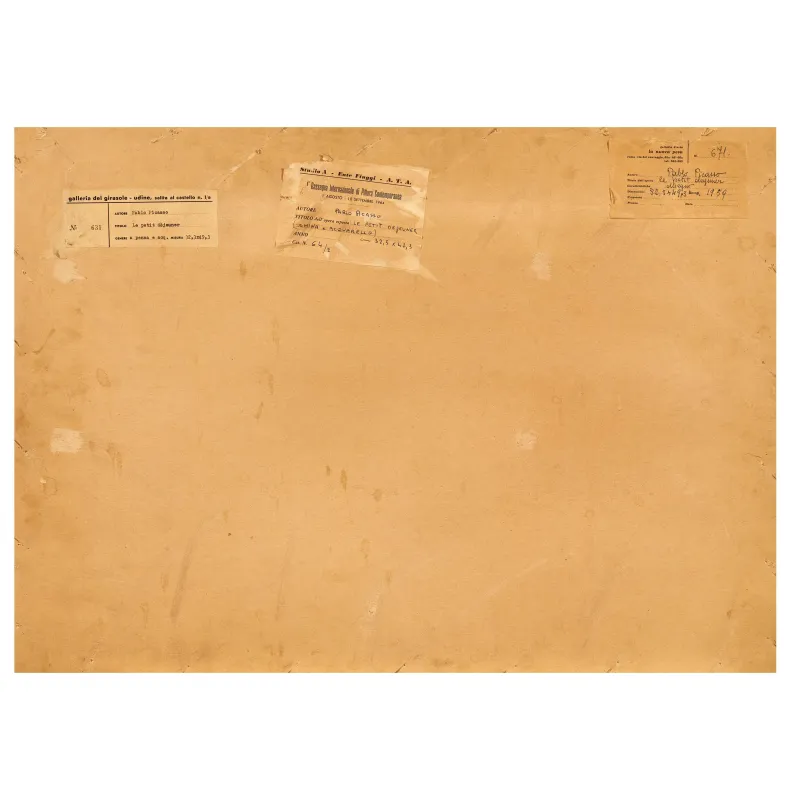

al retro cartiglio Galleria del Girasole, Udine, n.631

al retro cartiglio La Nuova Pesa, Roma, n.671

al retro cartiglio I° Rassegna Internazionale di Pittura Internazionale, 1 agosto - 10 settembre 1964, Fiuggi, n.64/2

Bibliografia

C. Zervos, Pablo Picasso.vol.XIX, Editions Cahiers d’Art, Paris, 2013, p.28 n.118 (ill. b/n)

Nella seconda metà del Novecento, Pablo Picasso tornò a confrontarsi con la grande tradizione pittorica europea, reinterpretando con energia e libertà i capolavori dei maestri del passato. Le petit déjeuner, realizzato nel 1959, si inserisce pienamente in questa fase di riflessione e reinvenzione: un periodo in cui l’artista spagnolo, ormai universalmente consacrato, sceglie di dialogare con la storia della pittura non per ripeterla, ma per trasformarla in terreno di sperimentazione continua.

L’opera su carta riprende e rielabora il celebre Déjeuner sur l’herbe di Édouard Manet (1863), icona della modernità ottocentesca. Ma mentre Manet aveva scandalizzato il suo tempo unendo la tradizione del nudo classico al realismo borghese, Picasso ne fa un pretesto per indagare il rapporto tra pittura, desiderio e creazione artistica. Le figure, semplificate e potenti, emergono da una sintesi gestuale che unisce erotismo e ironia. La scena, apparentemente intima e quotidiana, diventa una riflessione sullo sguardo e sulla rappresentazione: chi osserva chi, tra l’artista, il modello e lo spettatore?

Nel corso della sua lunga carriera, Picasso aveva attraversato ogni linguaggio possibile, dal realismo al cubismo, dal surrealismo al neoclassicismo, mantenendo sempre intatta la propria urgenza di creare. A sessantotto anni, nel 1959, vive un periodo di inesauribile vitalità: la sua casa-studio di La Californie, a Cannes, è un laboratorio febbrile, colmo di tele, incisioni, ceramiche e disegni. È in questo clima che Le petit déjeuner prende forma, come parte di una più ampia serie di variazioni sui maestri: Velázquez, Delacroix, Poussin e, naturalmente, Manet. Per Picasso, il dialogo con i predecessori diventa un modo di riaffermare la propria identità, di misurarsi con la storia per riscriverla da dentro.

In questa fase egli guarda anche a Rembrandt, maestro amato fin dagli anni Trenta e punto di riferimento nella rappresentazione del rapporto tra pittore e modella. Come ha scritto Marie-Laure Bernadac: “Picasso ha dipinto, disegnato e inciso [il tema del pittore e della modella] così tante volte nel corso della sua vita, da ogni possibile angolazione, che esso è diventato quasi un ‘genere’ a sé stante.” (Picasso. La Monographie 1881-1973, Barcellona, 2000, p. 439). Le incisioni di Rembrandt, in particolare Il pittore e la modella, furono per Picasso un punto di partenza per esplorare la relazione tra creazione e desiderio, arte e vita, in una tensione continua tra osservazione e possesso, tra creazione e riflesso.

In Le petit déjeuner, queste suggestioni convergono in una sintesi vigorosa e immediata. La linea nera, fluida e nervosa, costruisce le figure con pochi tratti, restituendo tutta l’energia del gesto. È un’opera che non mira all’armonia, ma all’intensità; non all’imitazione, ma alla vitalità della pittura stessa. In essa Picasso celebra, ancora una volta, la sua idea dell’arte come atto vitale, come dialogo incessante con la tradizione e con il desiderio umano di rappresentare, e comprendere, la propria esistenza.

© Succession Picasso