Bottega di Sandro Botticelli, fine sec. XV

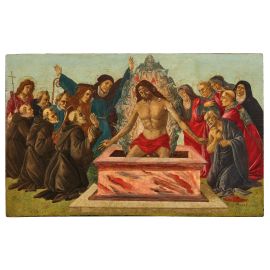

DEPOSIZIONE DI CRISTO NEL SEPOLCRO TRA LA VERGINE, LA MADDALENA E SANTI E SANTE

olio e tempera su tavola, cm 65x40,5

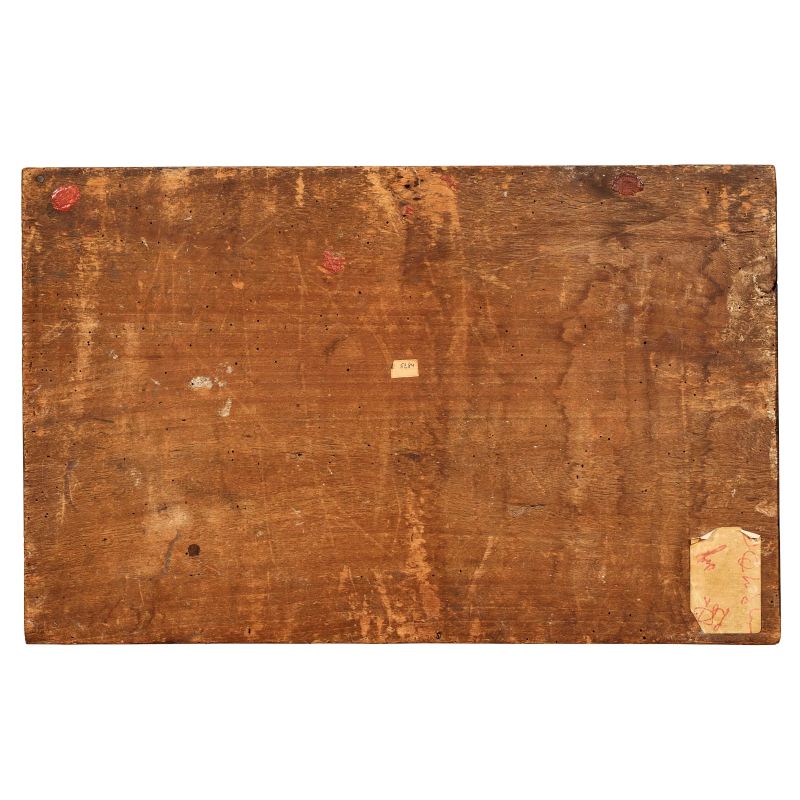

al retro: stemma in ceralacca rossa

Workshop of Sandro Botticelli, end of 15th century

THE DEPOSITION OF CHRIST IN THE TOMB BETWEEN THE VIRGIN, MAGDALENE, AND SAINTS

oil and tempera on panel, 65x40.5 cm

on the back: red wax seal

Provenienza

Venezia, collezione Vittorio Cini (1885-1977);

Milano, collezione privata.

Bibliografia

A. Bacchi e A. De Marchi, La galleria di Palazzo Cini. Dipinti, sculture, oggetti d'arte, Venezia 2016, p. 423 (come "cerchia di Jacopo del Sellaio").

Referenze fotografiche

Bologna, Fototeca Federico Zeri, scheda n. 111049;

Firenze, Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Fototeca di Bernard Berenson, n. 8001503872.

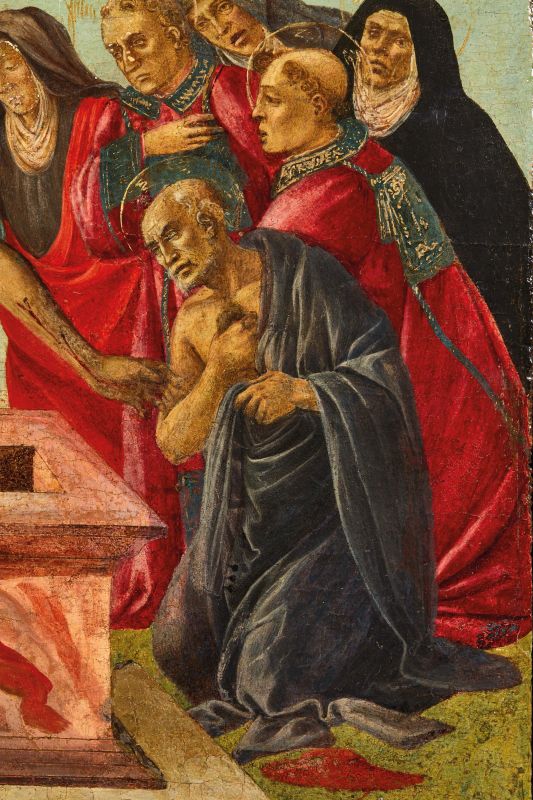

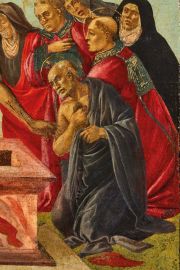

La tavola raffigura Cristo, al centro di una mandorla, deposto nel sepolcro. Alla sua sinistra si trovano la Vergine Maria, con le braccia levate al cielo, la Maddalena e san Francesco d’Assisi, che mostra le stimmate. Alle loro spalle si distinguono sant’Antonio da Padova – riconoscibile per il fuoco –, un altro santo francescano, forse san Pietro, san Benedetto con il pastorale e infine san Giovanni Battista. Sul lato opposto, in basso, si riconoscono san Girolamo, due santi diaconi (verosimilmente Santo Stefano e San Lorenzo), due pie donne, un santo non identificato e un’altra santa vestita di scuro, probabilmente santa Monica (o santa Scolastica, spesso in coppia con san Benedetto).

L’opera, rimasta quasi del tutto inedita negli studi, è stata pubblicata per la prima volta nel 2016 da Andrea De Marchi, che l’ha attribuita con cautela alla cerchia di Jacopo del Sellaio. Lo studioso poté visionarla solo attraverso una modesta fotografia in bianco e nero, che non consentiva una lettura approfondita della composizione. Tuttavia, questa pubblicazione ha permesso di ricostruire parte della storia dell’opera: essa appartenne infatti al celebre collezionista Vittorio Cini (1885–1977), la cui straordinaria raccolta è oggi in parte conservata presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia. La tavola è documentata anche nella fototeca di Federico Zeri a Bologna con l’attribuzione "bottega di Sandro Botticelli" e in quella di Bernard Berenson, a Villa I Tatti, con la dicitura "Botticelli, School of". Non è un caso che proprio Zeri e Berenson – entrambi collaboratori di Cini nella formazione della sua collezione – abbiano lasciato testimonianza del passaggio di quest’opera nella raccolta. Zeri conservava due fotografie dell'opera, che ne attestano due differenti momenti conservativi (al punto che il celebre conoscitore ebbe persino il dubbio di trovarsi, paradossalmente, di fronte a un falso d'autore). Nella fotografia più antica, risalente agli anni Venti del Novecento, la mandorla intorno a Cristo risulta completamente occultata da una pesante ridipintura, e due figure alla destra dell’osservatore appaiono ritoccate. Tuttavia, l'immagine mostra anche le buone condizioni conservative delle figure sul lato sinistro, ovvero i santi francescani, la Vergine, la Maddalena e san Giovanni Battista. La seconda fotografia, scattata indicativamente tra il 1930 e il 1960 (e qui riprodotta), mostra invece la mandorla di cherubini e un ulteriore ritocco delle stesse due figure alla destra del Cristo. È evidente che l'opera abbia avuto un circoscritto problema conservativo nella zona immediatamente a destra del sepolcro, che fortunatamente non ha compromesso la figura di San Girolamo, splendidamente ammantato in una veste grigio-azzurra, del santo martire (forse Santo Stefano) e della santa in nero (verosimilmente Santa Monica).

La parte sinistra del dipinto risulta essere la meglio conservata: raffinatissimi gli sbattimenti di luce sul saio dei tre santi francescani, così come i profili dei volti e le teste della Vergine e della Maddalena, particolarmente significativi per lo stile botticelliano.

La tavola si presenta come un’opera autonoma, raffinata, concepita e realizzata all’interno della bottega di Sandro Botticelli negli anni Novanta del Quattrocento, e non destinata a far parte di una grande pala d’altare. La presenza di tre santi francescani (tra cui san Francesco e sant’Antonio da Padova) suggerisce una committenza legata all’Ordine francescano. La figura all’estrema destra, probabilmente identificabile con Santa Monica – l’unica che guarda verso lo spettatore – potrebbe rappresentare un ritratto della committente.

Gli elementi stilistici che avvicinano l’opera alla bottega di Botticelli, più che a quella di Jacopo del Sellaio, sono confermati dai confronti con altre opere del maestro fiorentino o della sua cerchia: ad esempio, il tondo con la Natività conservato all’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, la predella della Pala dell’Incoronazione agli Uffizi di Firenze, e la Giuditta del Rijksmuseum di Amsterdam.

Anche dal punto di vista compositivo, la tavola presenta affinità con le soluzioni, spesso bizzarre e inusuali, dell’atelier botticelliano. La scelta di impaginare la scena in modo asimmetrico, con un maggior numero di figure sul lato sinistro, si ritrova nella coppia di tavole con le Storie di Virginia romana (Bergamo, Accademia Carrara) e le Storie di Lucrezia (Boston, Isabella Stewart Gardner Museum), così come nelle Storie della vita di san Zanobi, oggi divise tra la National Gallery di Londra, il Metropolitan Museum of Art di New York e la Gemäldegalerie di Dresda. Il fatto che alla parte sinistra sia stato concesso maggiore spazio evidenzia l’importanza data alla componente francescana.

Infine, è importante sottolineare come la tipologia dell’opera, con il Cristo al centro della composizione, si inserisca in un contesto preciso della storia fiorentina, e più in particolare della vicenda personale di Botticelli. Gli anni Novanta del Quattrocento coincidono con l’ascesa del carisma di Girolamo Savonarola a Firenze, promotore di un ritorno a uno stile di vita austero e rigoroso. Botticelli, profondamente colpito dalle prediche del frate domenicano, abbandonò progressivamente l’ideale neoplatonico e si orientò verso una pittura dal carattere visionario, di cui la Natività mistica della National Gallery di Londra (1501) rappresenta l’esito più emblematico.

Si ringraziano Christopher Daly e Nicoletta Pons per aver visionato dal vero il dipinto e aver confermato che si trattasse di un'opera della bottega di Botticelli.

Si ringrazia inoltre Andrea De Marchi che, dopo aver visionato l'opera dal vivo, ha cambiato la sua precedente attribuzione "cerchia di Jacopo del Sellaio" (si veda bibliografia), in cerchia di Botticelli.