1

- 13

di 13 LOTTI

1

Giovanni della Robbia

Giovanni della Robbia

(Firenze 1469 - 1529/1530)

STEMMA E IMPRESA DELLA FAMIGLIA BARTOLINI (BARTOLINI [..]

1

Offerta Libera

Giovanni della Robbia

Giovanni della Robbia

(Firenze 1469 - 1529/1530)

STEMMA E IMPRESA DELLA FAMIGLIA BARTOLINI (BARTOLINI [..]

Stima

€ 100.000 / 150.000

Aggiudicazione

2

PIATTO, URBINO, FRANCESCO XANTO AVELLI, 1537

PIATTO URBINO, FRANCESCO XANTO AVELLI, 1537

maiolica dipinta in policromia con verde in due toni, [..]

2

Offerta Libera

PIATTO, URBINO, FRANCESCO XANTO AVELLI, 1537

PIATTO URBINO, FRANCESCO XANTO AVELLI, 1537

maiolica dipinta in policromia con verde in due toni, [..]

Stima

€ 70.000 / 100.000

3

COPPA, FAENZA, BALDASSARRE MANARA O BOTTEGA, 1540 CIRCA

COPPA FAENZA, BALDASSARRE MANARA O BOTTEGA, 1540 CIRCA

Maiolica dipinta in policromia con arancio, giallo [..]

3

Offerta Libera

COPPA, FAENZA, BALDASSARRE MANARA O BOTTEGA, 1540 CIRCA

COPPA FAENZA, BALDASSARRE MANARA O BOTTEGA, 1540 CIRCA

Maiolica dipinta in policromia con arancio, giallo [..]

Stima

€ 70.000 / 100.000

4

COPPA, URBINO, NELLA CERCHIA DI FRANCESCO XANTO AVELLI, PITTORE “LU UR” (“L”), LUSTRATO A GUBBIO O A URBINO (“N”), 1535

COPPA URBINO, NELLA CERCHIA DI FRANCESCO XANTO AVELLI, PITTORE “LU UR” (“L”), LUSTRATO [..]

4

Offerta Libera

COPPA, URBINO, NELLA CERCHIA DI FRANCESCO XANTO AVELLI, PITTORE “LU UR” (“L”), LUSTRATO A GUBBIO O A [..]

COPPA URBINO, NELLA CERCHIA DI FRANCESCO XANTO AVELLI, PITTORE “LU UR” (“L”), LUSTRATO [..]

Stima

€ 30.000 / 50.000

Aggiudicazione

5

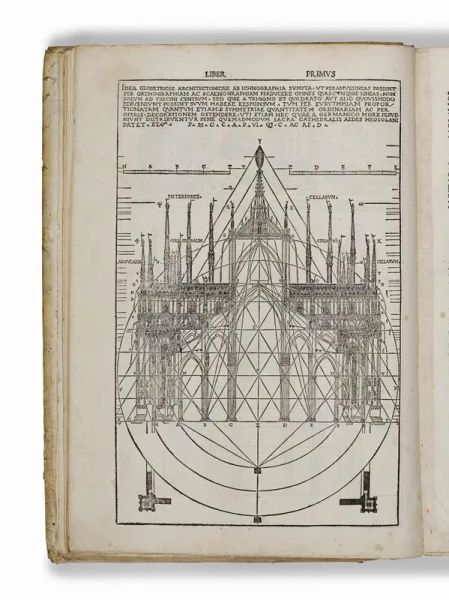

Marco Vitruvio Pollione

Marco Vitruvio Pollione (70-80 a.C. ca. – dopo il 15 a.C. ca.) Cesare Cesariano (1483 – [..]

5

Offerta Libera

Marco Vitruvio Pollione

Marco Vitruvio Pollione (70-80 a.C. ca. – dopo il 15 a.C. ca.) Cesare Cesariano (1483 – [..]

Stima

€ 10.000 / 15.000

Aggiudicazione

6

FIRENZE, FERDINANDO I DE’ MEDICI, DOPPIA DA DUE O SCUDO QUADRUPLO, 1591

FIRENZE, FERDINANDO I DE’ MEDICI, DOPPIA DA DUE O SCUDO QUADRUPLO, 1591

Oro 22 carati, gr. [..]

6

Offerta Libera

FIRENZE, FERDINANDO I DE’ MEDICI, DOPPIA DA DUE O SCUDO QUADRUPLO, 1591

FIRENZE, FERDINANDO I DE’ MEDICI, DOPPIA DA DUE O SCUDO QUADRUPLO, 1591

Oro 22 carati, gr. [..]

Stima

€ 40.000 / 60.000

7

CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA, VENEZIA, METÀ SECOLO XVIII

CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA VENEZIA, METÀ SECOLO XVIII

lastronato in legno di noce e radica [..]

7

Offerta Libera

CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA, VENEZIA, METÀ SECOLO XVIII

CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA VENEZIA, METÀ SECOLO XVIII

lastronato in legno di noce e radica [..]

Stima

€ 80.000 / 120.000

8

COPPIA DI CONSOLES CON SPECCHIERA, NAPOLI, FINE SECOLO XVIII

COPPIA DI CONSOLES CON SPECCHIERA NAPOLI, FINE SECOLO XVIII

legno intagliato, dipinto e dorato, [..]

8

Offerta Libera

COPPIA DI CONSOLES CON SPECCHIERA, NAPOLI, FINE SECOLO XVIII

COPPIA DI CONSOLES CON SPECCHIERA NAPOLI, FINE SECOLO XVIII

legno intagliato, dipinto e dorato, [..]

Stima

€ 120.000 / 180.000

9

Filippo Carlini

Filippo Carlini

(attivo intorno alla metà del secolo XVIII)

STUDIO DEL MOSAICO AL VATICANO, [..]

9

Offerta Libera

Filippo Carlini

Filippo Carlini

(attivo intorno alla metà del secolo XVIII)

STUDIO DEL MOSAICO AL VATICANO, [..]

Stima

€ 120.000 / 180.000

10

CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH DAYTONA, QUADRANTE 'PAUL NEWMAN PANDA', 1969 CIRCA

RARO CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH [..]

10

Offerta Libera

CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH [..]

RARO CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH [..]

Stima

€ 150.000 / 250.000

Aggiudicazione

11

COLLANA, INIZI XIX SECOLO, IN DIAMANTI, ARGENTO E ORO BIANCO

COLLANA, INIZI XIX SECOLO IN DIAMANTI, ARGENTO E ORO BIANCO

realizzata ad una linea di trentasette [..]

11

Offerta Libera

COLLANA, INIZI XIX SECOLO, IN DIAMANTI, ARGENTO E ORO BIANCO

COLLANA, INIZI XIX SECOLO IN DIAMANTI, ARGENTO E ORO BIANCO

realizzata ad una linea di trentasette [..]

Stima

€ 220.000 / 300.000

Aggiudicazione

12

Luca Giordano

Luca Giordano

(Napoli 1634 – 1705)

APOLLO E MARSIA

olio su tela, cm 125x180 [..]

Trattativa privata

Aggiudicazione

13

Ruggero Panerai

Ruggero Panerai

(Firenze 1862 - Parigi 1923)

RITORNO DALLE CORSE ALLE CASCINE

olio su tela, [..]

13

Offerta Libera

Ruggero Panerai

Ruggero Panerai

(Firenze 1862 - Parigi 1923)

RITORNO DALLE CORSE ALLE CASCINE

olio su tela, [..]

Stima

€ 150.000 / 200.000

1

- 13

di 13 LOTTI

![CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH [..]](https://images.pandolfini.it/@img/_large/b288bda6e3aeedf79be7ec7964b2ff0f857ba73a.webp/-cronografo-da-polso-in-acciaio-rolex-ref-6263-.webp)